本报记者 胡沛乐

当AI数字人从科幻电影走入现实生活,从直播间带货到法庭担任虚拟助手,从博物馆“复活”历史人物到成为独居老人的情感寄托,这场技术革命正以前所未有的速度重塑社会图景。然而,绚丽的数字霓虹之下,算法偏见编织的“隐形枷锁”、数据滥采引发的“数字裸奔”、文化认知固化催生的“虚拟歧视”,已成为横亘在智能社会面前的“伦理三棱镜”。浙江海洋大学信息工程学院“智汇蓝海”团队,以“Z世代”特有的技术敏感与社会担当,在虚实交织的浪潮中架起一座理性之桥,试图为狂奔的AI数字人按下“人文导航键”。

破题路径:从技术改良到生态重构

基于阶段性研究成果,团队提出"三维治理框架":在技术层构建可解释性算法模块,使数字人决策过程可视化;在制度层设计数据流转溯源系统,运用区块链技术实现用户授权追踪;在文化层开发AI价值观校准工具包,通过多文明语料训练消减文化偏见。

这些创新思路已获得实质性进展。团队研发的"数字人交互风险实时监测平台"能自动识别对话中的歧视性语言,在测试中将不当内容拦截率提升至92%;与某儿童教育企业合作开发的"中华文化知识图谱",有效降低了数字人教师讲解传统节日时的地域文化偏差。

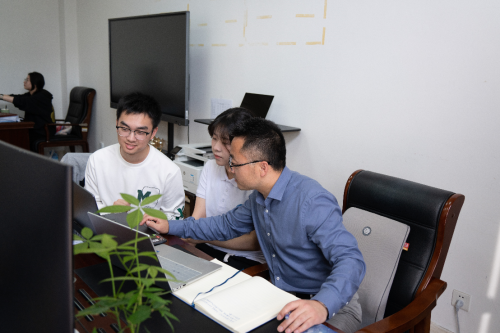

"我们正在编写《负责任AI数字人开发指南》高校版,"指导老师祝教授表示,"这份手册不仅包含技术规范,还创新性地引入'价值观压力测试',要求开发者模拟极端场景检验AI的价值韧性。"

青年力量守护智能时代人文底线

在近期举行的浙江省大学生创新创业大赛上,该团队的路演也取得了成功。评委指出,其研究打破了传统工科项目"重技术轻伦理"的局限,展现出Z世代科技工作者的人文关怀。更令人欣喜的是,已有三家科技企业主动接洽技术方案转化事宜。

正如团队宣言所说:"我们追求的不仅是更聪明的AI,更是更有温度的AI。"这群平均年龄21岁的青年,正用严谨的学术态度和炽热的社会责任感,在人工智能与人类文明的交叉地带,勾勒着科技向善的未来图景。他们的探索证明,在技术狂奔的时代,比创造数字人更重要的,是守护人性之光。