为深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,6月30日—7月5日,江西工程职业学院团委组建5支校级实践团队,深入抚州市乐安县开展大学生暑期“三下乡”社会实践服务活动。本次活动聚焦理论宣讲、助农直播、文化交流、问卷调查、志愿服务等方面,引导青年学子在社会大课堂中受教育、长才干、做贡献。

探寻红色足迹 传承革命精神

7月1日上午,我校暑期“三下乡”社会实践团队奔赴乐安县红军标语博物馆,开展“七一”红色走读活动。在讲解员的引领下,学员们沿着迂回曲折的走廊徐徐前行,逐一研学陈列的标语。每一条标语都承载着厚重的革命历史,凝聚着党的宣传智慧,大家沉浸其中,探寻那段波澜壮阔的历史。随后,团队成员跟随讲解员学唱当地经典红色歌谣《反对开小差的歌》,激昂的旋律、质朴的歌词,让成员们深切感受到共产党人在艰苦岁月中坚定的革命意志和不屈的奋斗精神。为进一步坚定理想信念,筑牢党性根基,党员教师、学生入党积极分子重温入党誓词和入团誓词,铿锵有力的誓言在大厅内久久回荡,彰显着为共产主义事业奋斗终身的决心。

活动结束后,学子们纷纷表示,他们将把这份感悟融入书本学习和实践探索,在民族复兴的征程中勇立潮头,让青春在强国建设中绽放绚丽之花。

探秘桑园织锦绣 匠心雕琢续华章

7月2日,实践团成员深入乐安县牛田镇蚕丝产业基地,学子们深入田间地头,亲身感受蚕丝产业从养殖到加工的全过程。通过与当地蚕农的交流,同学们了解了传统蚕丝产业的现代化转型之路,亲眼见证了“一根丝”如何串联起致富路。在加工操作间,同学们还亲身体验了蚕丝被的制作工艺,从手工选茧、拉丝到填充被芯,切实感受到蚕丝制品背后的匠心精神。

7月5日,实践团邀请了乐安县蛋雕非物质文化遗产第五代传承人邹俊瑶开展专题授课,全体实践团成员沉浸现场,在“问道”中启迪创新思维,在“传承”中体悟工匠精神。

课堂上,邹俊瑶老师以“一枚蛋的艺术蜕变”为引,详细介绍了蛋雕艺术的历史渊源、文化内涵以及制作工艺。“蛋雕讲究‘胆大心细’,下刀力度要精准到分毫,稍有偏差就会前功尽弃。”邹老师耐心讲解雕刻的注意事项。到了实践体验环节,同学们纷纷拿起工具,尝试在蛋壳上勾勒图案。起初,因力度把控不当,不少蛋壳出现裂痕,但大家毫不气馁,反复请教、调整手法。最终,大家都创作出了独一无二的作品。通过一堂生动的“指尖课堂”,不仅让书本上的“非遗”二字变得可触可感,更让青年们深刻体会到了蛋雕艺术背后所蕴含的匠心精神与文化传承。

心育国防双护航 筑牢成长安全屏障

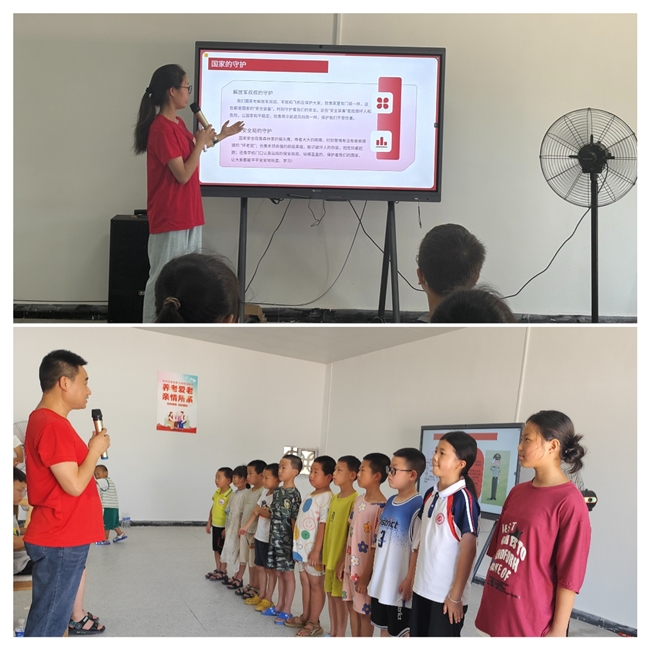

7月3日上午,理论宣讲团充分发挥专业优势,针对乐安县牛田镇流坑村青少年精心策划了“心理健康教育+国防教育”双主题宣讲活动。心理健康课程通过寓教于乐的形式普及心理健康常识,教授简单的情绪调节与压力舒缓技巧,引导青少年认识自我、悦纳自我,提升心理韧性和抗挫折能力。在国防教育课中,通过组织观看教育视频,国防知识问答,亲身体验站军姿、敬军礼等形式,筑牢青少年的国家安全意识防线,激发他们的爱国热情。在活动中,青少年们积极踊跃参与,展现出对国防知识的浓厚兴趣和对祖国的无限热爱。此次活动有效展现了我校青年学子运用所学服务社会、关爱他人、守护家国的赤子情怀。

雏鹰初探苍穹梦 科学星火照童心

7月3日,在乐安县流坑小学,数字技术团队成员为当地的孩子们带来了一场精彩纷呈的科学启蒙活动。活动现场,在大学生“导师”的一对一指导下,孩子们学习遥控操作,体验“飞行”的乐趣,看着“飞机”平稳起飞、转向、降落,大家眼中闪烁着兴奋与好奇的光芒,惊呼声和欢笑声此起彼伏。这场活动不仅成功激发了乡村儿童对浩瀚宇宙和科学技术的浓厚兴趣,更在孩子们心中播下了“飞天梦”和“科学梦”的种子,让科学的星火在希望的田野上开始闪耀。

青春“医”路行 健康助振兴

7月3日清晨六点半,医疗服务团队开展“健康福祉进万家”义诊活动。活动现场,同学们分工协作,为村民提供多项基础健康服务。从基础问诊,到测量血压、血糖,延伸到构建基础健康档案库,同学们耐心倾听、详细记录,力求全方位了解村民生活习惯,为后续健康干预提供扎实依据;针对腿脚不便的高龄老人,医疗服务团携设备在炕头边完成心肺听诊,于院落内进行血糖检测。“每天吃盐莫超一酒瓶盖”“降压药不能随意停服”……这些通俗易懂的健康叮嘱,将党的惠民政策转化为暖心家常话,让优质医疗服务突破“最后一公里”。

义诊过程中,成员们敏锐察觉到村民对高血压这一常见慢性病认知不足,为筑牢乡村健康防线,7月4日,他们精心筹备了《高血压科普:控制血压,享受健康生活》主题讲座。讲座中,志愿者们围绕高血压的定义、潜在危害、日常预防措施以及确诊后的科学管理方法等知识进行深入浅出讲解,并将精心制作的“健康生活”科普宣传单传递到村民手中。

此次活动累计服务村民230余人次,建立健康档案180余份。青年学子以专业知识解民忧,以实际行动践行“人民至上、生命至上”理念。当地乡村医生表示,这群充满朝气与爱心的大学生,不仅送来了很多实际有用的健康知识,更让他们看到新时代青年服务社会、报效祖国的坚定信念与蓬勃力量。

数字测绘护古韵 全景导览促文旅

7月1日至4日,数字技术团队化身为测绘精灵,操控无人机对流坑村传统建筑群落和自然地貌展开全方位的摄影摄像,将获取的高精度空间地理信息数据,生成分辨率达3厘米的正射影像图与实景三维倾斜模型,为古村建筑保护与新建民居的协调布局提供科学依据。此外,团队成员依托采集的高清影像数据,构建流坑古村“全景导览系统”。当地游客可通过手机360°漫游景区的经典旅游线路,其中包含流芳广场、文馆、流溪步行街、理学名家、明清一线天等数十处热点打卡地。

此次实践不仅为古村保护提供了技术范本,更让青年学子在触摸历史中深化了文化自信。据悉,团队正与当地政府对接,计划将成果应用于“数字流坑”智慧旅游平台建设,让科技赋能乡村振兴,在文化强国的征程中书写属于新时代青年的创新答卷。

推普助力乡村振兴 青年实践彰显担当

7月2日至4日,我校“三下乡”社会实践团队深入流坑村,开展普通话推广活动。活动当天,队员们向当地村民发放精心设计的调查问卷,调研村民的普通话使用频率、使用场景以及面临的困难。在此过程中,团队共发放550份问卷,覆盖全村85%常住人口及流动村民,并结合30余户入户访谈,形成了《流坑村语言使用现状调研报告》。数据显示:46岁以上古村民商户及农户:87%日常使用方言,仅13%能在市场交易中主动使用普通话。

调研结束后,实践团队成员针对发现的问题,收集整理了当地常见的方言高频词汇和常用语,结合普通话发音特点,正在精心编写《流坑方言-普通话翻译对照手册》。内容涵盖了日常生活、农业生产、医疗卫生等多个领域,旨在帮助村民在实际生活中更好地学习和使用普通话。

真情入户送清凉 情系桑榆暖人心

7月5日下午,“三下乡”实践团队部分成员走进流坑古村,聚焦退伍军人、老党员及生活困难老人等群体,以走访慰问为纽带,将党的关怀、青春的温暖传递到基层一线。

实践团队成员怀揣敬意,来到退伍军人、党员董华生家中,同学们围坐在老人身旁,认真聆听董爷爷那段战火纷飞年代的峥嵘岁月,深切感受老一辈革命军人“保家卫国、舍生忘死”的崇高精神;到了老党员董友根家中,董奶奶颤抖着双手,向同学们展示50年党龄纪念章,深情回顾自己矢志不渝跟党走的峥嵘岁月,深深感染了在场的每一位志愿者。面对生活困难老人,志愿者们化身“贴心儿女”,细致询问老人的身体状况和生活起居,倾听老人生活琐事,检查房屋的安全隐患,并为她送上牛奶、菜籽油等生活物资,用实际行动送去生活上的便利和精神上的慰藉,点亮了老人心中希望的光亮。通过与退伍军人、老党员的对话,同学们深刻领悟红色精神的时代内涵,进一步厚植了为民情怀。(邹琴红)