为深入学习宣传贯彻党的二十大精神,切实肩负起新时代青年传播与践行习近平新时代中国特色社会主义思想的使命担当,紧密围绕习近平总书记关于青年成长成才和“发扬红色传统、传承红色基因、保持奋斗精神”的重要论述,积极响应乡村振兴的号召,在社会实践中推动理论与实践深度融合,引导青年在基层课堂中“学思践悟、增智强能、服务社会”。2025年7月,南京信息工程大学教师教育学院“宁听携行·照梦扶乡”小分队走进了淮安市平桥镇平桥中学,开展暑假“青教乡村”公益夏令营的三下乡活动。

走进纪念馆,感悟革命情

在苏北平原的晨光里,淮安像一轴徐徐展开的水墨长卷,朱砂点染处,尽是永不褪色的革命记忆。淮安是敬爱的周恩来总理的故乡,周恩来总理在这淮水之畔,悄然埋下了济世之根。为瞻仰伟人风采,传承红色基因,团队来到了周恩来纪念馆。

习近平总书记曾说:“周恩来,这是一个光荣的名字、不朽的名字。每当我们提起这个名字就感到很温暖、很自豪。”周恩来总理在半个多世纪的革命生涯中,他始终坚定理想信念,鞠躬尽瘁,为中华民族的伟大复兴做出不可磨灭的贡献。当我们在馆内回顾周恩来总理这壮阔的一生时,心中便涌上了无穷的力量,坚定了报国的信念,希望为实现中国梦而不断奋斗。

“广大青年要自觉听从党和人民召唤,坚定理想信念,厚植家国情怀,勇担历史责任,奋力书写挺鹰担当的青春篇章。”走进淮安这片红色沃土,走进周恩来纪念馆,“宁听协行·照梦扶乡”小分队用自己的行动感受红色历史,传承红色基因,汲取奋斗力量,争做时代新人,将周总理为党为民的精神内化于心,外化于行。

“走进纪念馆,感悟革命情”活动是“宁听协行·照梦扶乡”小分队进行新时代思想政治教育的重要实践载体,也是此次三下乡活动的关键一课。本次活动,激发了全体成员的对红色文化的追求,体会到革命先辈的崇高精神,让每个人将红色的火种捧在心中,让信仰拔节生长,为下乡提供思想根基。

图为支教团成员参观周恩来纪念馆图片。 范思琪 供图

平桥传红色,支教暖童心

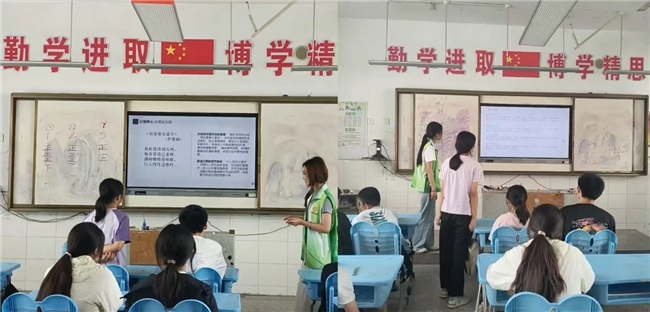

淮安,作为具有深厚红色历史底蕴的地方,其蕴含的革命精神和奋斗历程是宝贵的精神财富。在课堂上,他们通过生动的故事、精彩的图片和感人的视频,向孩子们讲述淮安的红色历史,让孩子们了解革命先辈们的英勇事迹和崇高精神。

除了红色教育,支教团队还关注孩子们的全面发展。在文化课程辅导方面,团队开展语文、数学、英语等课程。在诵读课堂上,支教老师带领学生们诵读《祖国啊,我的祖国》,并讲解了相应的诵读技巧。在数学课堂上,老师围绕“数是什么”进行探索,让同学们在生动有趣的课堂上掌握数学本领。在英语课堂上,老师引导学生们产生对未来职业的思考,让他们明白人生的发展方向。

图为支教队员们在上课的照片 李敏茹 供图

为了丰富孩子们的课余生活,支教团队还组织了各种特色活动。他们开展了记忆力挑战赛,看图猜成语等一系列小游戏,并举办了趣味运动会,让孩子们在运动中增强体质、培养团队合作精神。这些活动不仅让孩子们在学习之余得到了放松,也为他们的童年增添了许多美好的回忆。

图为活动课照片。 李敏茹 供图

在支教过程中,团队成员们也对部分学生进行了访谈,发现当地教学条件有限,部分孩子家庭情况复杂,学习积极性不高。但成员们积极与学校、家长沟通,共同探讨解决方案。给予孩子们更多的关心和帮助。

图为支教队员与同学们在走廊、教室后谈话。 范思琪 供图

支教绽光芒,未来启新章

光芒里,是灵魂与灵魂的相互照亮

当最后一节课进入尾声,队员和同学们都陷入了几秒的沉默,这是感应到离别时的不舍。队员们将早已准备好的小礼品摆在讲台上,依次分给每组的同学们,同学们拿到礼品时的笑容,是队员们走向教育事业路上所绽放的第一束花。下课铃响了,大家依依不舍地道别,有腼腆的小同学跑来跟他们的小老师握了握手,然后害羞地跑开。我们忽然读懂:支教从来不是单向的“给予”,而是一场双向奔赴的“生长”。队员们带着知识与热忱而来,却在孩子们清澈的眼眸里,重新触摸到教育最本真的模样——“教育的本质是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂”。那些被点亮的求知欲、被唤醒的表达欲,早已让“支教”超越了行为本身,成为两个世界的人在彼此生命里刻下的温暖印记。

图为最后一节课分礼品和玩游戏图片。 李敏茹 供图

新章中,是希望对未来的具体勾勒

那些在课堂上迸发的提问、在活动中舒展的笑容、在告别时红透的眼眶,早已超越了“支教”这两个字的边界。在这短暂而美好的时光里,队员们曾在不经意的谈话中,询问起孩子们的梦想。有的想当老师,有的想当消防员,有的想当警察,还有的想从事科研工作……队员们带来的不仅是知识,更是一种“原来世界可以这样大”的启蒙:队员们在课间会给孩子们放纪录片,分享丰富多彩的大学生活……这些瞬间早已悄悄改写了“未来”的定义——它不再是模糊的憧憬,而是有了具体的形状。这份具体,正是支教为“未来”写下的第一笔清晰注脚。

图为同学们观看南信大宣传片图片。 李敏茹 供图

守望处,是星火燎原的教育回响

要问队员们未来有怎样的梦想,她们说“我们想成为一阵风,吹醒院子里的花。”离别时,孩子们离开了教室,走出了校门,迈向了无限希望的未来;队友们站在走廊上,目送着他们离去的背影,目之所及是古朴的平桥镇,更是未来遍地生花的平桥镇。此时阳光正好,微风不燥,这阵风里,有新的教学思路在乡土课堂扎根,有对“教育公平”的践行在山野间生长,更有一份跨越山海的牵挂,让“暂时的告别”变成“长久的守望”。队员们带着这份沉甸甸的收获回到校园,而孩子们心中种下的种子,会在往后的日子里,借着这份光,努力生长为自己的太阳。这便是支教最动人的延续:它让每一份付出都成为火种,在时光里燎原成照亮前路的星河。

图为队员们在平桥中学门口留念。 李敏茹 供图

归根处,是教育初心的永恒作答

每一次支教都是一次对“教育本质”的回归:教育的光芒从不会被山海阻隔,只要有人愿意弯腰播种,就一定有破土而出的力量;所谓“未来新章”,从来不是宏大的宣言,而是无数个这样的瞬间——一个孩子因为一堂课拓宽了眼界,一群青年因为一次经历坚定了方向,一片土地因为一份牵挂开始萌发新的希望。队员们在平桥镇播撒了教育的种子,平桥镇这片沃土同样也滋养了队友们心中的教育梦想。带着这份与平桥镇的回忆,队员们将坚守初心,在教育的路上行稳致远,终能成为一阵风,吹醒祖国的教育之花。(李敏茹)

图为支教队员与同学们合影留念。 万佳慧 供图