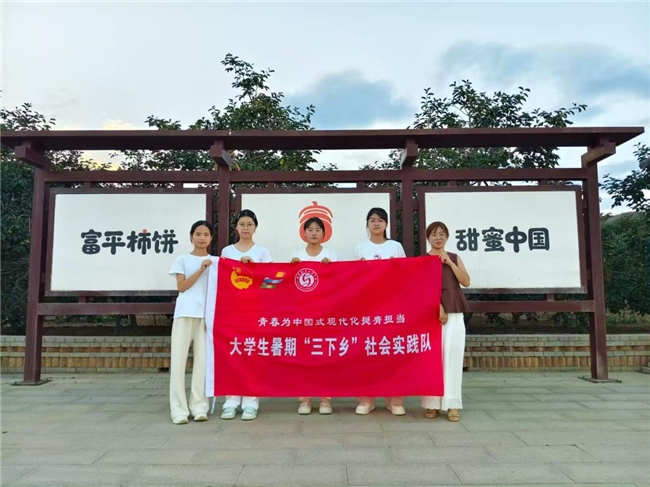

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,积极响应团中央关于开展大学生“三下乡”社会实践活动的号召,引导青年学生在实践中受教育、长才干、作贡献,近日,陕西服装工程学院组建服务富平柿饼发展青年实践团,奔赴渭南市富平县,开启了一场以助力当地特色非遗产业发展、赋能乡村振兴为主题的社会实践之旅。

2025年7月26日至2025年8月8日,来自陕西服装工程学院的服务富平柿饼发展的青年实践团赴渭南市富平县开展“三下乡”进行为期14天的社会实践活动,深入柿饼核心产区,围绕当地特色非遗产业——富平柿饼制作展开实地调研与实践活动,通过近距离观察、深度访谈等,探寻传统技艺的传承密码,为乡村产业振兴注入青春力量,为传统农产品赋能乡村振兴收集第一手资料。

一、观馆溯文脉,探寻柿子产业文化脉络

实践团队首站走进“柿乡寻根,文化初探”博物馆进行研学行,在专业讲解中系统探寻富平柿子的栽培史、特色品种、传统柿饼工艺,深入解读其文化内涵与“富平柿饼”的品牌价值,实践团的队员们司其职,聚焦重点内容细致记录,同步开展影像采集,全面留存产业与文化印记,力求精准捕捉富平柿子产业的发展脉络与文化精髓。

二、访社探柿业,了解柿子产业多元发展

离开博物馆后,团队前往当地柿子合作社,探访柿子产业的多元发展路径。合作社负责人展示了柿子酿酒的传统工艺——从柿子分选、压榨发酵到窖藏陈酿,每一步都凝聚着匠人的巧思。队员们近距离观察酿酒设备,品尝醇厚的柿子酒,了解到这一延伸产业如何为柿农拓宽增收渠道,让“柿资源”实现全链条利用。

三、园间探农技,田头体农辛

“果园调查行动”如期开展,实践团队聚焦富平,尖柿种植基地展开深度调研,旨在摸清种植管理实况,探寻产业发展症结。

团队首先深入标准化柿子园,基地技术员现场开课,从富平尖柿的品种特性讲起,队员们了解到富平大尖柿是柿树中的名优品种,含14种营养物质和微量元素,其中每百克含钙量163毫克,居国内同类产品之冠,富平大尖柿最宜制作柿饼,被专家誉为“制饼珍品”。技术员还详解其适配本地水土的生长优势;细致演示生长期施肥方案与高效灌溉技巧;手把手教学修剪方法,解析枝条疏剪对挂果率的直接影响。

调研途中,实践团遇到正在田间抗旱的农户。受持续高温少雨影响,部分柿子树出现叶片卷曲现象,农户们正用三轮车拉水,通过引水灌溉的方式为果树“解渴”。队员们主动上前帮忙搬运水管,在劳作中体会到“一分耕耘一分收获”的艰辛,更深刻理解了气候因素对柿子产业的直接影响。

四、备产知要点,流程听详解

为更贴近生产实际,队员们提前深入了解富平柿饼加工准备阶段要点:从原料端学习,如知晓需选八九成熟、橙红无伤的当地优质尖柿,人工采摘、透气筐运输保障原料品质;也关注场地工具,如通风干燥场地要提前清扫消毒,不锈钢刀具、晾晒架等工具需洗净备用。

实践团队深入加工场地参与备产实践,同时通过柿农介绍详细了解柿饼加工流程,近距离感受传统技艺中的匠心。先是跟着老手艺人学习使用传统柿子夹子,感受夹具的弧度如何贴合柿果形态,确保晾晒时既稳固又不损伤果皮,为后面柿饼的晾晒做好准备。

随后,队员们在加工场地听柿农详细介绍了柿饼的加工流程:首先是清洗去蒂,确保柿果表面洁净;接着进行去皮处理,传统手工去皮讲究薄厚均匀,如今也会结合半自动设备提高效率;之后是悬挂晾晒,将处理好的柿果用特制夹子固定在架上,根据天气调节晾晒时间和通风程度;晾晒过程中还要进行多次捏心,帮助柿果内部糖分分布均匀;最后经过整形、潮霜等步骤,才能形成口感软糯、甜而不腻的柿饼。

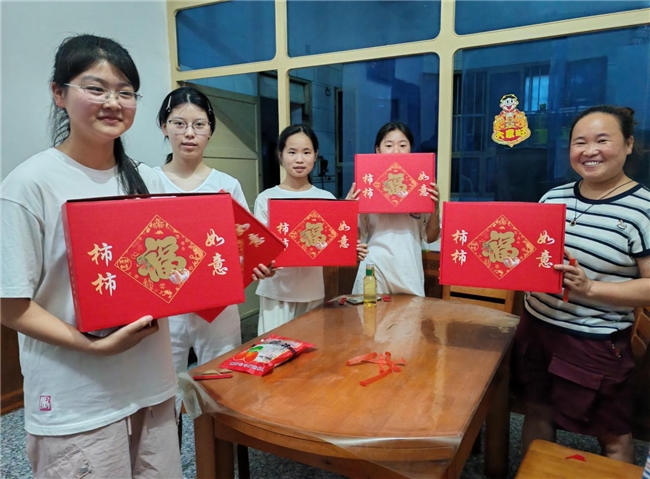

队员们还动手体验了组装柿饼包装盒,在反复折叠、粘贴的过程中,琢磨如何让包装既便于运输携带,又能通过开窗设计直观展示柿饼的橙红光泽,兼顾实用性与展示性。

五、青春赋柿乡,柿饼载振兴

此次富平之行,实践团队深切触摸到一枚柿饼里的乡土脉动——博物馆的文物诉说着千年传承,果园的枝叶摇曳着产业希望。队员们在非遗技艺与现代发展的碰撞中,读懂了乡村振兴的深层密码,更坚定了以青春智慧赋能传统产业的信念。这份在柿乡大地播撒的热忱,终将生长为守护文化根脉的执着、助力乡村腾飞的担当。

此次“三下乡”社会实践活动虽已落幕,但青年学子与富平柿乡的联结才刚刚开始。实践团将梳理调研成果,结合专业所长,为富平柿饼产业的品牌推广、工艺创新等提供青年视角的建议,让青春力量持续赋能非遗传承与乡村振兴。未来,陕西服装工程学院也将继续鼓励学子深入基层,在田野间践行初心,在实践中增长本领,让青春之花绽放在祖国需要的地方。

团队名称:“柿”在必行——服务富平柿饼发展的青年实践

指导老师:党雪真、王冰

带队老师:党雪真、王冰