——中国海洋大学暑期社会实践队走近华东野战军纪念馆 “赓续红色血脉,厚植海洋情怀”

记者:徐梓洋 贾轶宣 金茂生 吴志豪 杨智博 薛国瑞

视频编辑:杨启航

时间:2025 年8月27日

“传承红色基因,赓续红色血脉。”8月10日至12日,中国海洋大学海德学院“沂蒙红潮映青春,薪火相传谱新篇”社会实践队,走进华东野战军纪念馆,全景式“触摸”历史,沉浸式感悟使命。

一、战旗红,耀眼亮丽的革命底色。山东临沂是一片红色的土地,是浸透了革命烈士鲜血的热土。华东野战军总部暨新四军军部旧址纪念馆,坐落于临沂市河东区九曲街道军部街1号,是新四军最后一个军部驻地,也是华东军区、华东野战军诞生地,陈毅、粟裕、张云逸等在此指挥了宿北战役、鲁南战役、临沂阻击战,带领华东野战军从胜利走向新的胜利。

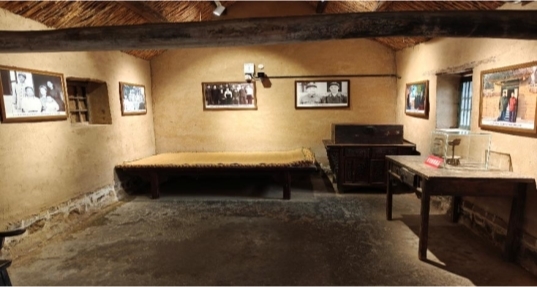

纪念馆前张云逸故居,院中的茅草顶、土坯墙,静立的土灶、石磨,还有屋内仅有的一张木板床、一盏煤油灯……,无声地诉说着:当年那群革命志士,不畏艰难困苦,捧着头颅热血,干出惊天动地伟业。故居墙上挂满张云逸将军生平照,从北伐战争到解放战争,每一帧影像都浓缩了他“革命一生、奉献一生”的壮阔历程;将军用过的行军地图与手写的作战笔记,印证了“运筹帷幄之中,决胜千里之外”的军事智慧;将军的书稿、用过的实物,真实再现了他叱咤风云、横刀纵马的辉煌战绩,艰苦朴素、吃苦耐劳的作风精神,爱党爱国爱民的高尚品质和革命情操……

走进纪念馆大厅,代表各个不同时期华东野战区历史荣誉的30余面战旗飘扬翻飞,环绕在展厅中间人物群雕周围,成为最耀眼的底色,表达了对革命先烈的深切缅怀、对荣誉功勋部队的始终铭记、对优良传统作风的接续传承。“为什么战旗美如画,英雄的鲜血染红了她。”社会实践队员们聚在红旗下,纷纷表示:“新征程上,一定要弘扬先辈英勇顽强的革命精神,努力在新的起点上续写更大荣光”。

二、冲锋姿,九天揽月的进军号角。纪念馆主厅那面巍然矗立的战士浮雕墙,久久震撼着实践队员们的心。浮雕中,战士们或持枪冲锋,或架桥渡河,或伏击瞄准,或架炮射击……其面容、身影、神态无不栩栩如生,仿佛将革命战争的烽火瞬间定格于此。那山呼海啸的气势阵仗,那所向披靡的锐气锋芒,那一往无前的无畏精神,那枕戈待旦的冲锋姿态……无不让人热血沸腾、肃然起敬。

面对一幅幅感人至深的雕像,实践队员杨智博主动担起义务讲解员的角色,他动情地说:华东野战军七战七捷,孟良崮战役,全歼国民党军精锐整编74师,粉碎其“重点进攻”的战略企图;淮海战役,60万解放军对决80万敌军,以“小车推出来的胜利”改写了解放战争敌强我弱的整体战局;渡江战役,“百万雄师过大江”的壮举,奠定了解放全中国的根基,取得彪炳千古的傲然功绩。

大家听后,心情久久不能平静,一致感到:一块块浮雕不仅讲述着解放战争的故事,更阐释着共产党人凝刻入骨的战斗品格,描绘着中华民族坚韧不屈的血性脊梁。冲锋的姿态最美丽。昨天我们靠他搅动天翻地覆,换了人间。如今,风雷动、剑在胸,战斗的歌声更嘹亮。作为新时代的有志青年,唯有始终保持冲锋姿态,才能上九天、下五洋,赢得属于自己这个时代的新辉煌。

三、鱼水情,无坚不摧的铜墙铁壁。纪念馆内,“军民鱼水 血乳交融”的展区实物和历史图片,强烈吸引着大家的注意。

沂蒙妇女李桂芳等拆掉自家门板,跳入冰冷河水,用身躯架起“火线桥”;

沂蒙母亲王换于创办战时托儿所,抚养40多名革命后代长大成人;

沂蒙红嫂明德英先后救助两名落难八路军战士,危急时刻,更是用自己的乳汁挽救了身负重伤的子弟兵;

“乡乡有红嫂,村村有烈士”。在这片红色的土地上,类似的故事还有很多很多……

据史料统计,抗日战争和解放战争时期,沂蒙地区420万人口中,有20多万人参军入伍,120多万人拥军支前,10万英烈血洒疆场。他们以“最后一口粮,做军粮,最后一块布,做军装,最后一个儿子,送战场”的无私奉献,书写了军民血肉相连、共同奋战的壮阔篇章,将革命一程又一程地推向胜利。

习总书记曾深刻指出:“沂蒙精神与延安精神、井冈山精神、西柏坡精神一样,是党和国家的宝贵精神财富,要不断结合新的时代条件发扬光大。”

如今沂蒙儿女的故事久久传唱,军民水乳交融、生死与共铸就的沂蒙精神更是历久弥新,焕发出新的光芒。作为新时代的海洋大学学子,如何让“海洋的力量”与“革命的力量”共振,以经略海洋、向海图强的实际行动,自觉弘扬沂蒙精神,践行初心使命?这不禁让大家陷入了深深的沉思……

四、英烈歌,取则行远的豪迈宣言。在纪念馆实物陈列区,实践队员们驻足于承载历史的展柜前,跨越时空的老物件向他们默默讼唱着铁血军魂:斑驳的“汉阳造”让敌胆寒,凹陷的炮弹壳凝固着硝烟,特等功奖章折射出深邃的金光,那补丁层叠的粗布军装依偎着干瘪的糙米粮袋,不屈地述说着对物资匮乏的抗争。这些锈蚀的老物件沉默如谜,可当指尖抚过展柜的冰凉瞬间,分明听见金戈铁马在轰鸣:每一道裂痕在呐喊,每一寸斑驳皆铸魂——那是数十万将士以血肉之躯、信仰之凿,在岁月深处刻下的不朽丰碑!

玻璃罩内泛黄的《毛泽东选集》书页微卷,那页《沁园春·雪》手稿——“数风流人物,还看今朝”,墨迹已洇,却如惊雷穿越时空,赫然照亮着星光闪耀的华东野战军指挥员将领肖像墙――从元帅到基层干部。暗淡了刀光剑影,远去了鼓角争鸣,眼前飞扬着一个个鲜活的面孔……这些为解放中国而战的将领已然令人肃然起敬,那背后59.6万无名战士的牺牲又何其悲壮哉!他们的姓名虽湮没于历史长河,却以血肉之躯铺就了胜利之路。

返程前,社会实践队员们移步华东革命烈士陵园,在罗炳辉副军长墓前献花肃立,向在革命中牺牲的烈士致敬——英雄不朽,山河永念。四周苍松翠柏如忠魂卫士般矗立,松涛低语,吟诵着千万英灵惊天地泣鬼神的历史壮歌。

流连回望红色旧址,那墙上的弹痕清晰如昨,展柜里的马灯,曾照亮多少暗夜行军的路,褪色的红旗还凝着冲锋时的风,一个个以命相搏的故事让人潸然泪下……这一刻队员们蓦然懂得:所谓英雄,不过是一群年轻人在民族危难时刻扛起了时代的栋梁,这趟旅行不是看风景,是触摸滚烫的初心,那些埋骨他乡的名字早已化作山河的脊梁,时刻提醒我们“海纳百川、取则行远”,来路不忘,前路方长。