8月23日,浙江财经大学“步量旧阡陌,手绘新蓝图”非遗实践团走进浙江省嵊州市吕卉馨工艺品工作室,与嵊州剪纸非遗传承人吕米霞老师展开了一场关于传统技艺、匠心精神与文化传承的深度对话。

一剪纸一世界,一生情一传承

吕米霞老师自幼受奶奶影响,接触剪纸艺术。“我奶奶是左撇子,一把剪刀能剪出无数花样”,吕老师回忆道。尽管奶奶没有受过正规美术教育,却能用香烟壳、包装纸等材料剪出栩栩如生的纹样。吕米霞老师从小帮奶奶画稿、剪纸,逐渐将这项家族手艺融入自己的生命轨迹。

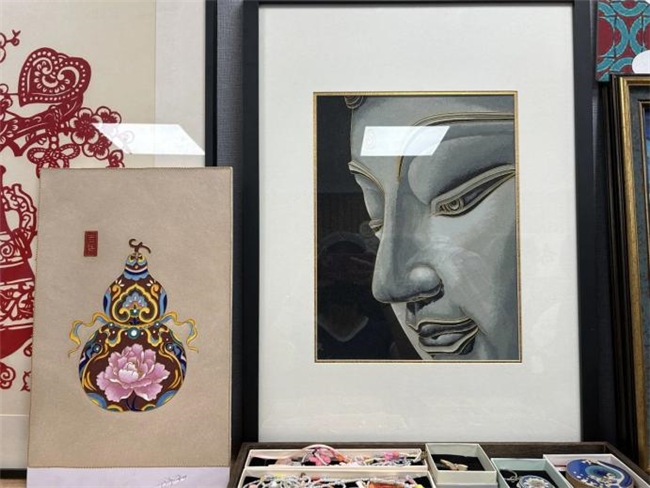

“我这一生就是为剪纸而生的”,吕老师坦言。她毕业于2004年,多年来始终深耕剪纸艺术,并不断拓展创作边界,将景泰蓝、绘画、摄影等多种艺术形式融会贯通,逐渐形成了独具个人特色的艺术语言。其作品不仅技艺精湛,更富于情感与思想,多次在省级乃至国家级展览中荣获重要奖项。

匠心独运,刀尖上的艺术

谈到嵊州剪纸的技艺,吕老师反复强调“刀法”是关键。“剪到头没剪断,一扯就破;刻刀刻得不平整,都是火候不够。”她表示,剪纸最考验的是耐心和细节处理能力,尤其是对称纹样、精细角落的处理,需要长年累月的练习和感悟。

从构思、画稿到剪刻、装裱,一幅作品往往需耗时数周甚至数月。吕老师特别注重“原创与工艺的结合”。她表示,剪纸作为工艺美术,既可以是完全原创,也可以基于传统纹样进行再创作。“就像清明上河图,可以用木雕、刺绣,也可以用剪纸和景泰蓝来表现——工艺本身就是一种再创造。”

传承与创新:在传统中寻找当代语言

面对“非遗传承人”这一身份,吕老师认为这既是一份荣誉,更是一份责任。“传承不是固守,而是要让传统活在当下。”她在教学中不断尝试创新,结合越剧、民俗、现代主题等元素,让剪纸更贴近现代审美。

她也不避讳当前传承中面临的挑战:“年轻人静不下心,愿意深入学的人少。”但她依然乐观,“只要有人愿意学,我就愿意教。”她的学生涵盖中小学生、大学生、退休老人等多个群体,“我希望他们能通过剪纸找到自己的精神寄托,甚至以此谋生。”

寄语青年:活出自己,坚持所爱

吕老师最后分享了一个关于“死亡笔记”的故事——一位急诊护士记录临终病人的遗憾,发现大多数人最后悔的是“没有为自己活过”。她感慨道:“我能靠自己喜欢的事情养活自己,还有家人支持,我是幸运的。”

她鼓励年轻人:“不要躺平,也不要盲目追求热门。找到你所爱,坚持走下去,哪怕慢一点,也能活出属于自己的精彩。”

吕米霞老师用一把剪刀剪出了自己的人生画卷,也用一颗匠心守护着嵊州剪纸的文化根脉。在这次走访中,我们不仅看到了非遗技艺的精湛,更感受到了一位传承人对生活、艺术与传承的深刻理解。未来,我们期待更多年轻人能走进传统、理解传统、创新传统,让非遗在新时代焕发更璀璨的光彩。