图1日光漫浴香巴拉 —— 藏医药传承的初见之境

丽江的日光,总带着股能把故事泡软的暖。踏入香巴拉藏医药浴康养中心那日,我并未想到,与藏医和寿文、纳西医生和学录的几句闲谈,会在心底种下关于传承的滚烫火种,让我此后想起,都觉胸口发烫。

图2医简与图谱共语 —— 藏纳双医的传承之讲

藏医和寿文师父在煎药室木廊下迎的我们。他指节粗粝,纹路里嵌着经年累月研磨藏药的痕迹,却能精准捻起藏药图谱上的 “要点”,眼瞳映着经幡的影子,说藏医“隆赤培根”三因,与自然的呼吸同频。话落时,纳西族医生和学录捧着东巴文医简匆匆走来,简上符号像未醒的咒文,在他掌心发烫。他笑称这是纳西医药的“密码本”,祖祖辈辈口耳相传,记着草药怎么顺天时抽芽、解病痛。说这话时,眼角笑纹里晃着纳西族老人讲药的模样。两种声音,在丽江的风里缠成丝线,一头系着传承的重量,沉甸甸压在两位师父肩头;一头牵着我们这些年轻寻访者的目光,拽着我们往民族医药的深巷里探。

图3东巴文里藏 “药密码”—— 纳西医书的传承笔迹

聊起传统医学与少数民族医学的相似,和寿文师父从药柜掏出藏香,木塞启开瞬间,药香漫出来,裹着雪山的清冽。他说藏医采药讲 “应季而取”,春日撷草尖的生机,秋日收根茎的沉淀,像在跟自然讨份默契。和学录医师立刻接话,眼角笑纹更深,说纳西族采药也看 “日月盈亏”,月圆时采藤类药,月缺时收金石草,老辈人说这样的药最通灵性。两人对视一笑,眼角的纹路能盛下丽江的整个黄昏,像在说一场跨越民族、跨越时光的默契,早把天地规律,刻进不同民族的采药经。

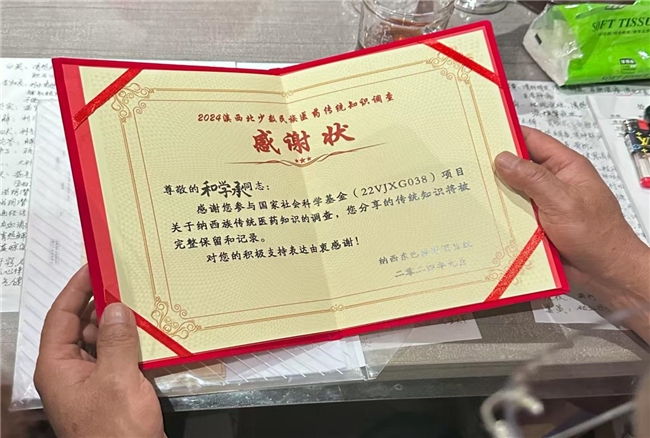

图4红绸映初心 —— 纳西医药传承路上的感恩印记

和学录医师参与纳西医药调研的感谢状摆在桌上,红绸金边,映着他眼里的光。他指尖摩挲烫金字体,说纳西医药曾像被时光埋了的种子,可总有老人攥着东巴文医简不肯放,把药方嚼碎了喂给后辈,就怕断了传承的根;和寿文师父摩挲着藏医药浴的非遗牌匾,指腹划过 “人类非物质文化遗产” 字样,说藏医传承也像走钢丝,得紧盯着先辈的脚印,一步一颤,却不能停,停了就对不起雪山下盼着医病的眼神。这话让我想起中医馆里张仲景、孙思邈的画像 —— 原来不管是传统医学,还是少数民族医学,传承都是场孤独又执着的接力,得有人捧着 “老法子” 闯新路,把 “旧智慧” 掰碎了、润透了,说给年轻人听,让那些快被岁月泡软的知识,重新立起来。

图5指尖轻触生命韵 —— 藏医把脉里的传承温度

我们围坐在诊室,看和寿文师父摸脉时的专注,三根手指搭在腕间,像在跟生命对话;听和学录医师解码东巴文药方的认真,眉间拧出个 “川” 字,把符号译成能治病的温度。他们说藏医外治的力道,是顺着经络推陈出新,纳西草药的配伍,是按五行调和脏腑,和中医推拿、汤药,本就是同根的枝桠,在 “辨证施治” 的土壤里,开出不同的花。这话像把小锤,轻轻叩开我对中医康复创新的新认知 —— 原来传承不是守着旧坛子,怕磕了碰了,是把各民族医学的光聚起来,让藏医的药浴、纳西的草药,和中医的针灸、推拿,在同个灶台生火,熬出更暖人的汤,照亮更多人的健康路。

图6夕阳共赴传承约——藏纳医者与青年的光合影

离开时,和寿文师父塞给我一小包藏香,粗麻纸裹着,药香从指缝钻出来;和学录医师递来片晒干的纳西草药,叶片脉络里还藏着丽江的阳光。他们站在 “香巴拉藏医药浴” 的白墙下,身影被夕阳拉得很长,把传承的重量,又往我们这些后辈肩头压了压。那几句闲谈里的温度,那些不同民族医学共通的智慧,让我突然懂了:中医康复的路,本就该是条包容的河,接纳藏医、纳西医的溪流,带着对传统的敬畏,对生命的热望,一路往前奔。而我要做的,就是把这份在丽江遇见的共鸣,揣进怀里,在未来的日子,慢慢酿成传承与创新的甜,让那些藏在民族医学里的光,能照得更远些,再远些。

杨慧敏,张端莉,覃丝