近日,四川农业大学羌漆集录团队一行十余人前往北川羌族自治县,开展了为期三天的古羌水磨漆艺专题调研活动。团队深入北川非遗传习所(文创孵化园)、古羌水磨漆艺大师工作室及非遗扶贫就业工坊,通过实地考察、深度访谈和亲身体验等方式,全面了解了这项千年技艺的历史渊源、制作工艺、传承现状与创新发展路径。

走进传习所:探寻水磨漆艺的千年脉络

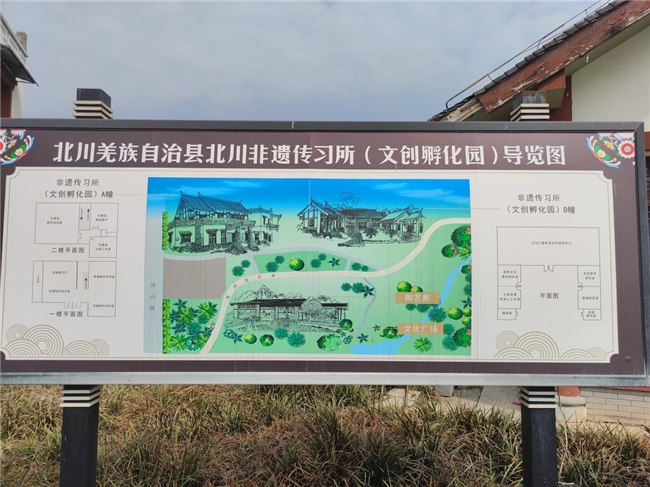

位于北川非遗传习所(文创孵化园)A幢的水磨漆艺区域是团队调研的第一站。传习所内功能分区明确,设有水磨漆制作培训室、精品展厅和大师工作室。在二楼平面图前,团队成员仔细研究了传习所的布局,了解到这里不仅是技艺传承的场所,更是一个集展示、培训、创新于一体的综合性平台。

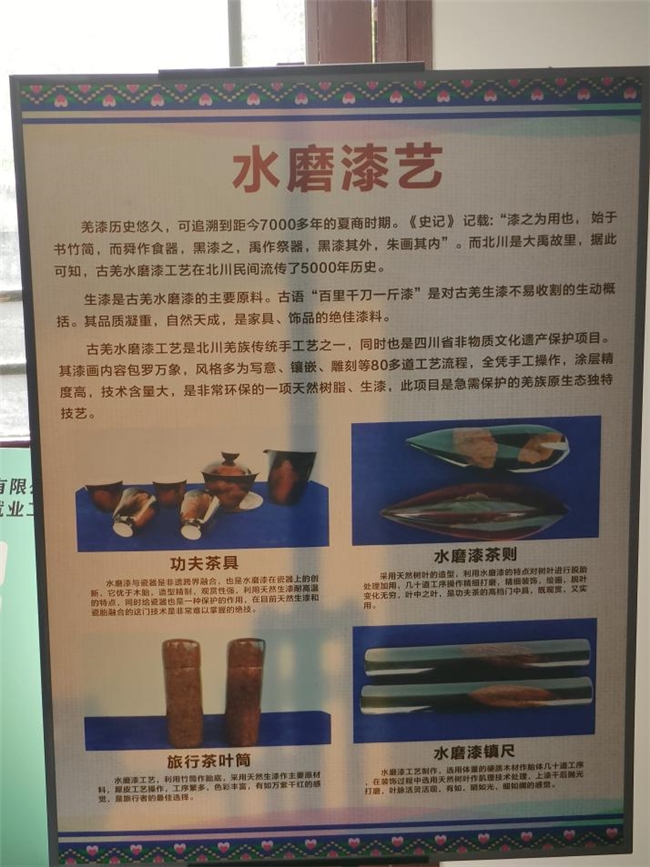

团队首先参观了水磨漆精品展厅。展厅内陈列着各式各样的水磨漆作品,从传统的茶具、茶叶筒到创新的镇尺、装饰摆件,每件作品都展现出水磨漆独特的艺术魅力。一件件精美漆器在灯光下泛着温润的光泽,上面绘制着羌族特有的图案纹样,讲述着这个民族与自然和谐共处的古老智慧。

“这些漆器不仅美观,更蕴含着深厚的文化内涵。”团队成员李同学在参观时感叹道,“水磨漆艺作为羌族传统文化的重要组成部分,其保护与传承具有重要意义。”

对话传承人:朱红志的漆艺人生

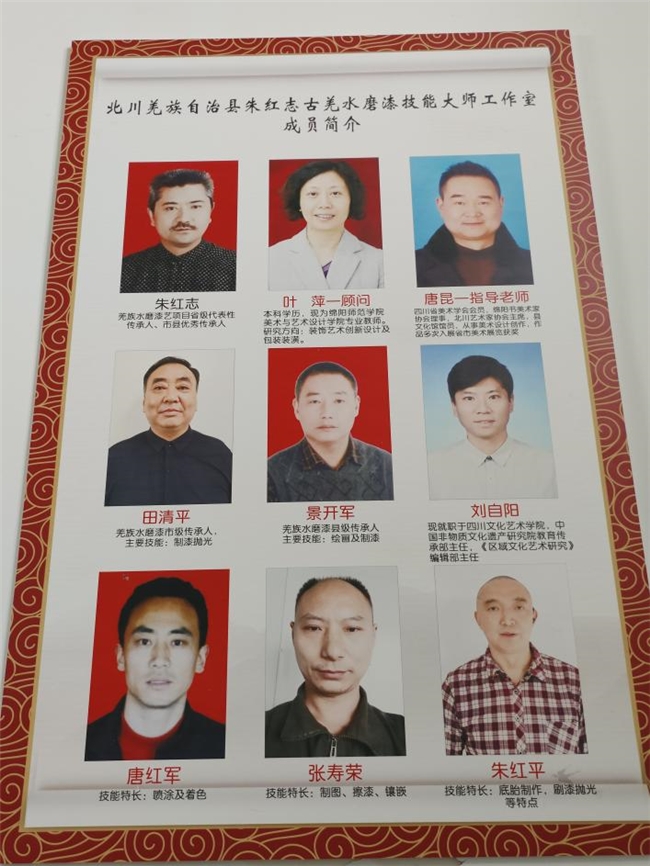

在大师工作室,团队有幸采访了四川省省级非物质文化遗产“羌族水磨漆艺”代表性传承人朱红志先生。朱红志自幼与水磨漆结缘,1979年高中毕业后偶然看到漆工师傅刮灰刷漆的律动之美,从此与大漆结下不解之缘。1980年,经父亲引荐,他拜曾庆山为师,开始学习漆艺。

“我生来就是做漆的!”朱红志这句坚定的话语让团队成员印象深刻。他回忆道,学习过程中曾遭遇漆疮,全身长满红痘、奇痒难忍,但即便如此,他仍坚持半年出师;1984年,他再拜张福寿为师系统学习水磨漆艺,白天实践、夜晚练画,耗时两年才掌握“留厚灰”“边漆边画”等核心技法。

2008年汶川大地震给了朱红志沉重一击。他1992年创办的禹洁家具厂已积累八九百万元资产,却在地震中化为乌有,得力徒弟也不幸遇难。但在茫然过后,对漆艺的执念让他重新站起:四处借钱、召集剩余徒弟,用牛尾巴毛亲手扎制刷子,创办“北川古羌水磨漆有限公司”。

“一个手艺人、一个传承人,太累太累了,”朱红志坦言,“但我从未放弃。”在20平方米的北川巴拿恰商业门面里,满屋的水磨漆家具和摆件,都是他坚守的见证。

工艺探秘:水磨漆艺的匠心独运

团队成员在制作培训室亲眼观看了水磨漆艺的制作过程。这项被誉为中国民间漆艺“活化石”的技艺,保留着繁复而精巧的制作工序:从生漆原木处理、麻布打底涂层,到水磨处理、精心上漆,再到重彩绘画、涂面保护,每一步都凝聚着工匠的心血。

朱红志向团队介绍,北川得天独厚的气候孕育了优质天然土漆。工匠们以绿松石、朱砂等天然原料上色,在器胚上勾勒山水、花鸟,既延续了“以形写神”的传统绘画精髓,又承载着羌族人对自然的敬畏。

特别值得一提的是,水磨漆艺具有耐高温、耐腐蚀的特性。朱红志指着一件漆器茶具说:“这是我们创新的成果之一——水磨漆与瓷器的融合。它优于木质,造型精细,观赏性强,利用天然生漆耐高温的特点,同时对瓷器也起到保护作用。这门技术是非常难以掌握的绝技。”

团队成员还了解到,水磨漆艺中的“脱胎”技术尤为神奇。工匠们采用天然树叶的造型,利用水磨漆的特点对树叶进行脱胎处理加厚,经过几十道工序精细打磨和装饰,使叶脉活灵活现,最终制成精美绝伦的艺术品。

传承创新:非遗工坊的发展规划

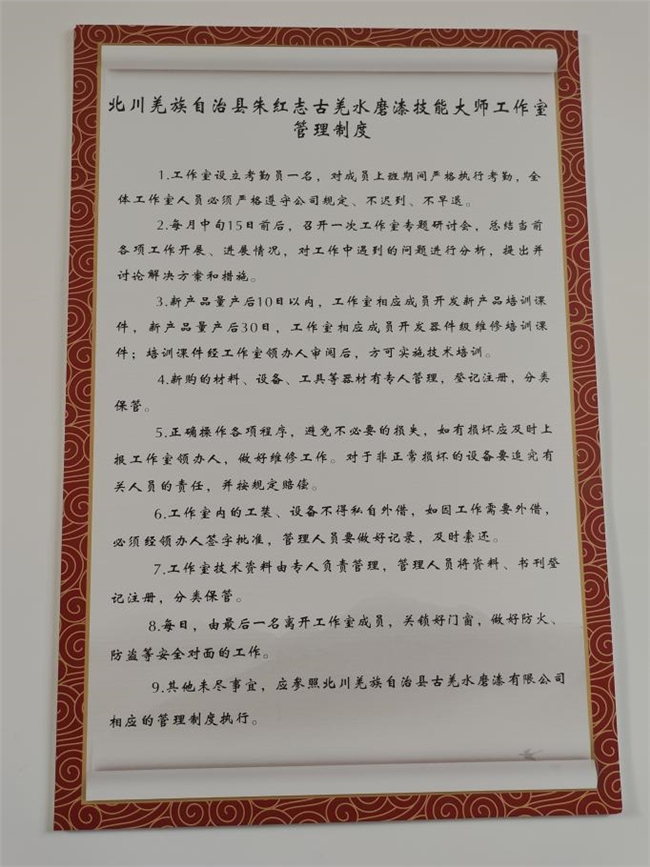

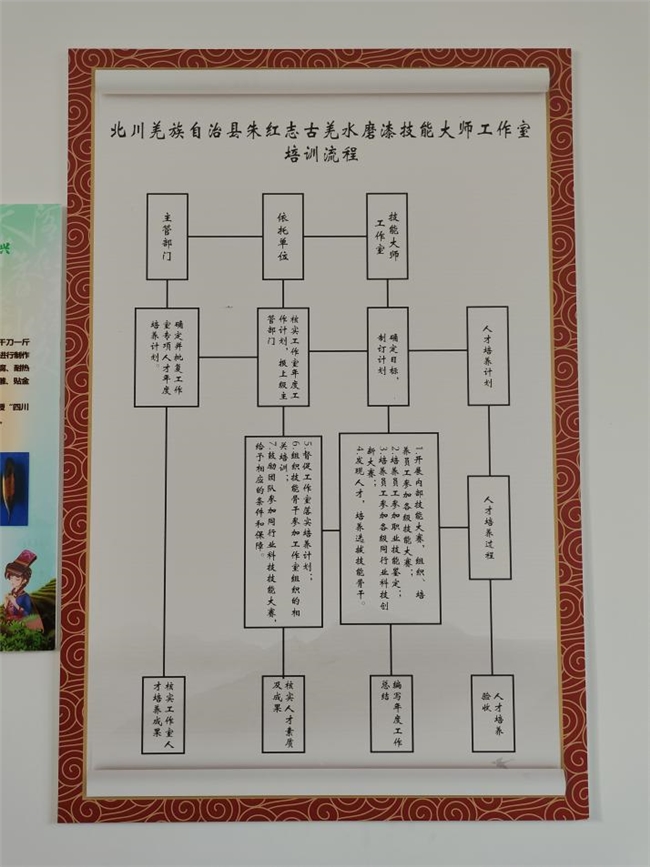

在调研过程中,团队详细了解了北川羌族水磨漆艺非遗扶贫就业工坊的2024-2025年发展规划。该规划包括八个方面:人才培养、资料梳理、创新发展、版权保护、创新产品开发、宣传推广、生产率提升和营销渠道体系建设。

在人才培养方面,工坊计划加强对传承人、学生的培养,做到科学、有效地指导保护工作,尽快吸收、培养更多全面掌握古羌水磨漆艺的代表性传承人。目标是培养县级以上非遗传承名匠。

资料梳理方面,工坊将对古羌水磨漆技艺进行全方位的录像,科学、系统地记录、整理所收集的相关数据与资料,完成资料的收集、整理,并出版影像光碟,覆盖国家水磨漆艺的历史渊源、技艺特色、时代价值等。

产品创新方面,工坊计划年开发羌族水磨漆艺文创作品20件(套),同时积极开展“亲子研学”“传习培训”活动,年组织各类传习培训人次、“亲子研学”系列节目由单期100人次提高500人次,有效壮大传习队伍数量和品质。

团队成员王同学表示:“这个规划很全面,既注重技艺的保护传承,也考虑到市场化和可持续发展,为我们研究非遗保护提供了很好的案例。”

挑战与机遇:水磨漆艺的当代困境

通过深入调研,团队也了解到水磨漆艺传承面临的实际困难。受成本高、售价高等因素影响,产品市场接受度有限。朱红志坦言,他经常需要外接活计来“养徒弟、供练手”。

此外,年轻一代学习传统技艺的意愿不高,也是传承面临的重要问题。虽然工坊采用“年薪制”留住徒弟,按兴趣特长"因材施教",分别教授漆、画、抛光、调制技艺,还经常讲解漆艺历史,让年轻人读懂这门手艺的分量,但仍然面临招生难的困境。

尽管如此,团队也看到了许多积极因素。当地政府高度重视非遗保护工作,传习所基础设施完善;工坊与多所高校建立了合作关系,包括南方科技大学、绵阳师范学院、四川文化艺术学院等,为技艺创新和人才培养提供了学术支持。

团队收获:学术研究与文化传承的双重意义

此次调研让羌漆集录团队成员受益匪浅。他们不仅收集了大量一手资料,还亲身体验了水磨漆艺的制作过程。团队成员张同学表示:“这次调研让我们深刻体会到传统手艺的价值和魅力。作为青年学生,我们有责任为非遗保护和传承贡献自己的力量。”

团队指导老师总结道:“北川羌族水磨漆艺不仅是一项技艺,更是一种文化载体和精神象征。它的保护与传承需要政府、学界、企业和社会各界的共同参与。我们希望通过此次调研,能够为羌族水磨漆艺的记录、研究和推广做出实质性贡献。”

据悉,四川农业大学羌漆集录团队将在此基础上继续深入研究和实践,通过撰写调研报告、举办成果展览、开发文创产品等方式,推动羌族水磨漆艺的保护与传承,为乡村振兴和文化自信注入青春力量。