一、实践背景

政策为引,破解农疗基地发展困局

党的二十大报告中“全面推进乡村振兴”“健全残疾人关爱服务体系”的重要部署,如明灯般为助残助农工作指明方向。坐落于南京江北新区的残疾人农疗基地,承载着双重使命——既是残疾人通过劳动康复、重拾生活信心的“疗愈港湾”,也是乡村产业发展链条中充满温度的“微小单元”。然而,基地的发展之路布满荆棘。农产品包装简陋无特色,在琳琅满目的市场中如同“隐形人”,难以吸引消费者目光;宣传仅依赖线下口碑,渠道单一导致知晓度局限在周边区域,大量潜在消费者无从知晓;销售网络更是薄弱,仅靠零星散户购买,残疾人伙伴辛苦劳作的成果常面临滞销风险,不仅挫伤其积极性,更让基地可持续发展举步维艰。

南航金城学院艺术与传媒学院敏锐捕捉到政策导向与基地需求的契合点,迅速组建“艺起扶农·助残梦之队”实践团队。团队锚定双重目标:一方面,化身“技能导师”,手把手教残疾人伙伴掌握种植技巧、手工制作方法,助力他们提升自主创收能力,在劳动中实现自我价值;另一方面,发挥艺术设计与传媒专业优势,为基地打造专属品牌形象、拓宽宣传路径,让“养在深闺”的农疗基地焕发新活力。这一行动,既是对国家政策的积极响应,也为青年学子搭建了“专业知识反哺社会”的实践舞台,让他们在扎根基层中读懂责任与担当。

二、实践内容

盛夏启程,校地协同书写暖心篇章

2025年6月21日,夏至已至,暑气渐浓。南航金城学院艺术与传媒学院“艺起扶农·助残梦之队”——这支被列为校级重点的实践团队,带着专业工具与满腔热忱,正式进驻南京市江北新区残疾人农疗基地,开启了为期两个多月的实践之旅,直至暑期结束。团队以“艺术赋能+温情陪伴”为核心理念,深度融入基地日常运营的每一个环节。清晨,天刚蒙蒙亮,队员们便与残疾人伙伴一同踏入田间,弯腰参与育苗、除草、采摘,露水打湿裤脚也浑然不觉;午后时光,他们在临时工作室里忙碌,参与农疗产品特色包装的制作;傍晚时分,又扛起相机,穿梭在基地的田间地头与手工教室,用镜头捕捉助残过程中的暖心瞬间,记录下每一个充满力量的故事。

在这两个多月的乡土朝夕相处中,队员们不仅是“参与者”,更是“连接者”——他们搭建起校地协同的桥梁,让高校的专业资源精准对接基层需求,用实际行动书写着助力乡村振兴与残疾人事业发展的温情篇章。

团队名称:艺起扶农·助残梦之队

实践实践:2025.6.21——2025.8.31

实践地点:南京市江北新区残疾人农疗基地

三、实践内容

三维发力,用行动点亮农疗新希望

团队不分复杂分工,围绕“帮伙伴、提品牌、扩影响”三个目标,用实在的行动推进实践:

陪残疾人伙伴“耕”出希望

团队实行“一对一结对帮扶”模式,将二十余位名队员分为小组,每组与2-3名残疾人伙伴结对。在田间,队员们从最基础的分辨作物品种教起,手把手示范育苗时的间距控制、除草时如何避免伤及作物根系、采摘时的最佳成熟度判断,耐心解答每一个疑问。残疾人叔叔起初对种植技巧一知半解,经过队员半个多月的指导,不仅能独立完成蔬菜种植,还摸索出“番茄搭架防倒伏”的小窍门,开心地向其他伙伴分享经验。

除了农耕帮扶,团队还结合艺术专业特色,参与相关文创产品的设计与制作,帮助他们掌握新技能,又能通过劳动获得实实在在的收益,逐渐找回自信。

劳动间隙,情感联结从未间断。队员们会主动坐在田埂上,听残疾人伙伴讲述生活经历——阿姨分享她年轻时的故事,叔叔聊起对农作物生长的观察;队员们也会分享校园里的趣事、设计行业的新鲜事,用轻松的话题拉近距离。在欢声笑语中打破隔阂。从最初见面时的拘谨闪躲,到后来主动分享日常、邀请队员品尝自家做的点心,团队与残疾人伙伴逐渐成为彼此信任的“家人”。

给农疗产品“穿”上新衣

面对基地农产品“无特色、无标识”的问题,团队助力基地设计,深入调研乡村文化与助残理念,以绿色麦穗象征农耕,蓝色爱心代表助残,两者交织形成“希望之环”,既体现农疗基地的属性,又传递温暖互助的理念。在此基础上,团队为不同产品提供设计包装想法让产品更具情感温度。让朴素的农疗空间与产品焕然一新,瞬间有了“辨识度”,不少来基地参观的人都称赞“这里变得既好看又有意义”。

让助残故事“传”得更远

为了让更多人了解基地与残疾人伙伴的故事,团队组建“新媒体宣传小组”,用镜头记录真实瞬间。队员们随身携带手机、相机,捕捉残疾人伙伴认真劳作的专注神情、手工课堂上的互动笑脸、义卖时的热闹场景,将这些素材剪辑成短视频,配上温暖的文字与轻快的背景音乐,发布在微信视频号、抖音等平台。同时,团队还运营微信公众号,发布推文,内容涵盖实践日常、残疾人伙伴的故事、农产品介绍等,用细腻的文字传递温暖。为进一步扩大影响力,团队参与策划“一元认养一株菜”活动——网友只需支付1元,即可认养基地的一株蔬菜,不少朋友在参与后表示,不仅能吃到新鲜蔬菜,还能帮助残疾人伙伴,很有意义。

四、实践成果

硕果累累,助残助农种子生根发芽

两个多月的实践,团队以专业与真诚换来了实实在在的改变,也收获了来自各方的认可与温暖,让助残助农的种子在乡土间生根发芽。

残疾人伙伴“增收又增信”

在团队的帮扶下,残疾人伙伴参与种植的蔬菜、杂粮迎来丰收。团队还联合社区、街道,在江北新区3个社区筹备4场义卖活动,每次义卖现场都人气爆棚,农产品与手工艺品很快被抢购一空。残疾人伙伴亲手接过劳动报酬时,脸上满是自豪,从“需要他人帮助”到“能为家庭创收、为社会创造价值”,残疾人伙伴完成了令人欣喜的蜕变。

2. 农疗基地“焕新又出圈”

团队参与设计的LOGO、产品包装已正式在基地投入使用,经过市场反馈,基地产品的关注度较得到提升,复购率也明显增加。新媒体宣传成效显著,吸引了不少市民专程驱车前往基地采购。更令人振奋的是,有企业主动联系基地,提出长期采购合作意向,为基地打通了稳定的新销路,彻底改变了以往“靠天吃饭、零星销售”的困境。

3. 长效帮扶“落地又生根”

为避免实践结束后帮扶中断,团队与农疗基地商讨常态化合作机制,积极开展大型帮扶活动。同时,团队还整理相关资料,用图文结合的方式,帮助讲解线上宣传内容的制作与发布技巧,参与教导基地工作人员操作,让这份帮扶力量持续传递。

4. 暖心认可“纸短情长”

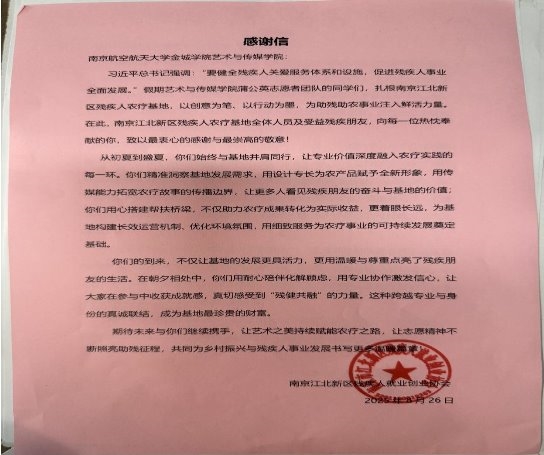

实践结束后,南京江北新区残疾人就业创业协会专门向团队所在的南航金城学院艺术与传媒学院发来感谢信。信中写道:“同学们以创意为笔、以行动为墨,为助残助农事业注入鲜活力量。你们用设计专长为农产品赋予全新形象,用传媒能力拓宽农疗故事的传播边界,更用温暖与尊重点亮了残疾朋友的生活这种跨越专业与身份的真诚联结,成为基地最珍贵的财富。”这封饱含深情的感谢信,既是对团队实践成果的肯定,更是对青年学子“服务社会、担当责任”的鼓励。

五、实践感悟

这次实践不只是“做项目”,更是“育新人”。学生们没把专业知识当“纸上功夫”,而是用设计帮基地解决问题,用陪伴温暖残疾人伙伴。看到他们从一开始的羞涩,到后来主动想办法、扛责任,我能感受到他们真正理解了“服务社会”的意义,这才是实践育人最好的样子。

——指导老师:陆桢老师

张莹莹老师

原以为是我们带着专业去“帮助”,到头来却发现,是残疾人伙伴用双手教会我何为“热爱与坚韧”。初见他们把心血种的菜塞进旧袋,我想用设计为这份劳动正名;陪他们练手工时,才懂“慢一点”从不是缺点——每一针的认真,都藏着对生活的热忱。他们或许行动不便,却总比我们更早守在田间,用沉默的坚持告诉世界:价值从不由健全与否定义。当他们攥着义卖报酬眼里发亮,我突然醒悟:所谓助残,从不是俯身给予,而是并肩站在土地上,看彼此用努力把平凡日子,种成了希望的模样。。

——蒲公英志愿者团队成员

指导老师:陆桢、张莹莹

文字:杨志强、王渊文

图片:杨志强、李睿恺、陈紫燕